“超プロ”K氏の金融講座

このページは、舩井幸雄が当サイトの『舩井幸雄のいま知らせたいこと』ページや自著で、立て続けに紹介していた経済アナリスト・K氏こと

朝倉 慶氏によるコラムページです。朝倉氏の著書はベストセラーにもなっています。

我々日本人は長く民主主義の体制下にあります。選挙を通じた政治体制の構築は当たり前であり、自由な言論も当然と思っています。中国やロシアなどから報道される自由にものが言えない不自由な環境をみるにつけ、民主主義体制のありがたさを感じる人も多いでしょう。ところが昨今、この世界を引っ張ってきたと思われる民主主義体制に対しての疑念や批判も強まってきています。

今回はこの民主主義に対しての危機に警鐘を鳴らしている、世界的に注目を集めた論文、ロベルト・フォア氏とヤーシャ・モンク氏の論文<民主主義の脱定着に向けた危険>を紹介します。この論文は米国と欧州で行われた世論調査を基に現在の民主主義の抱える問題や人々の民主主義に対しての見方の驚くべき変化に問題提示しています。このコラムの読者のほとんどが民主主義は当たり前で、最も優れた統治体制と信じていると思いますが、実は水面下で民主主義に対しての見方の変化が生じてきているようです。この論文によれば「過去30年間、先進国における民主主義への信頼は大きく低下してきた」ということです。具体的には政党の支持率は低下、政党の党員数も低下、有権者は民主主義の価値を疑うようになってきたと言うのです。そして驚くべきことですが、人々は民主主義に代わる統治体制として、独裁国家のような権威主義の統治体制への支持を強めてきている、と結論づけています。これが長い期間に渡る世論調査という事実を基に語られているから余計にインパクトがあります。まずは長い期間を通して行われた世論調査を見てみましょう。

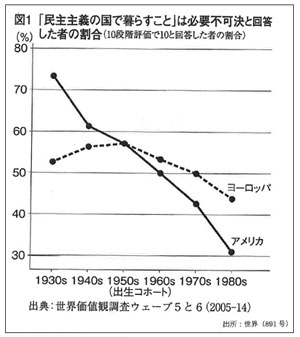

【図1】 |

【図1】は「民主主義の国で暮らすことが不可欠か? と尋ねた問いへの答えです。これを生まれた年代別に分けて米国と欧州において見ています。グラフが右下がりになっていますが、これは年代が下がる、年齢が若くなればなるほどに民主主義に対しての愛着がないことを示しています。グラフをみると、第二次世界大戦前に生まれた人に関しては圧倒的に民主主義に対しての支持が多いわけですが、年代と共に民主主義の対しての支持率が下がり、ミレニアル世代(=2000年以降に成人、あるいは社会人になる世代)など1980年代以降に生まれた若い人の層では民主主義に対しての支持率は著しく低下しています。米国では何と30%という驚くべき低い支持率ですし、欧州でも似たような傾向が出ています。年齢が若くなればなるほど民主主義に対して愛着を持っておらず、絶対的な支持もありません。これは一般的に考えれば、このミレニアル世代は民主主義の中に生まれて民主主義が当然という時代に生きてきたので、民主主義体制のありがたさがわかってないので、かような結果が出ているのでは、と考えてしまいますが、実はそれだけが原因ではないようです。

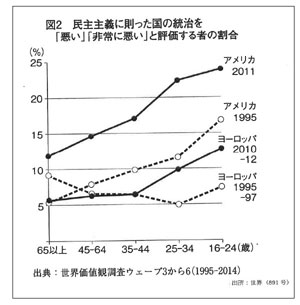

【図2】 |

次に【図2】を見てください、【図2】は「民主主義による統治を悪い、または非常に悪いと思いますか?」という問いに対しての答えを1995年当時と2011年当時で比較調査しています。もちろん年齢が上であれば民主主義に対しての支持は多いわけですから、米国でも欧州での年齢と共に民主主義に対しての支持率が低下していくのは、【図1】の調査結果と変わらない傾向です。しかし驚くべきは、1995年段階の調査と2011年段階の調査での大きな違いです。1995年段階ではそれほどでもなかった「民主主義は悪い、非常に悪い」という答えが米国においても欧州においても2011年の段階では激増しています。そしてミレニアル世代に関して言うと2011年には「民主主義は悪い、非常に悪い」という回答が何と24%に及んでいるのです。4人に1人という割合で民主主義に対しての拒否反応が起こっていることに驚きませんか? そしてそれが時が経つにつれてその傾向、民主主義に対しての拒否傾向が強まってきている事実に注目すべきです。

図はありませんが、似たような問いとして「指導者を自由な選挙で選ぶことは重要でない」と答えた割合は同じくミレニアム世代では26%に及んでいます。若くなればなるほど民主主義への愛着が薄く、疑念が強まっているのです。

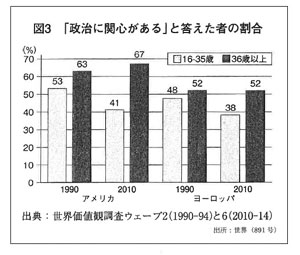

【図3】 |

次に【図3】で「政治に関心があるか?

との問いに対して答えが出ています。年齢別の変化と時代別の変化を追って見ましょう。1995年当時と2011年当時での答えの違いに注目です。年齢が36歳以上の人については1995年当時も2011年当時も同じような傾向で政治に対しての関心は大きく変化していません。米国でも欧州でも36歳以上の人の政治的関心は落ちていません。ところが16歳から35歳までの人の数字を追ってみると大きな変化が生じているのがわかります。この若い世代を見ると米国では「政治に関心がある」と答えたのが1995年の時点で53%だったのが2011年の時点では41%と急減しています、同じく欧州でも同じ時期に48%から38%に急減しているのです。要するに政治的無関心の世代間格差が時代の経過と共に広がっていく傾向が読み取れるのです。

●なぜ若者は民主主義ばなれをするのか

論文の基となる世論調査は主に米国と欧州で行われています。日本でこのような長い時代を通した継続的な世論調査はなされていませんが、日本においても欧米の調査と同じように若い人の政治的無関心は拡大していると思われ、仮に調査を実施していれば欧米の調査と似たような傾向が出てきたと思われます。

というのも特に日本では人口構成がいびつになりつつあり、高齢者が増えて若者が減ってきています。日本人は長寿になり高齢者は年々増える一方ですが、反対に出生率が低いですから若い人は減る一方です。高齢者であればあるほど傾向として政治に関心があるので選挙に行く傾向が強く、この高齢者層はマジョリティーが多く、増え続けています。若い人は人数も少なくなるうえに政治に関心がなく選挙にも積極的に行きません。当然、年長者の方が選挙を通じて発言権を決める民主主義という制度においては圧倒的な影響力を持つわけです。こうして国の政策はいつの間にか年長者に有利なようになっていきます。

「次世代に借金を残すな」と言われても、年金をはじめとする社会保証改革ができず、国債発行が増え続けていることなどは年長者重視という典型でしょう。日本においても民主主義という数の力を基にすれば、年長者の発言力が増すのは当然の帰結です。こうして年長者の発言力が合法的に強くなっていく、いわゆる「シルバー民主主義」が特に日本ではまん延しつつあるわけです。若い人は正論を述べようが自分達の権利を主張しようが数で劣勢なので、政治的発言力を持ちえません。当然若い世代においては民主主義に対しての失望感や民主主義というシステムに対しての疑問が生じてくるわけです。残念なことですが、この年長者の声が強く反映される「シルバー民主主義」の流れは日本の現状を鑑みれば止めようもありません。

普通、若い人は血気盛んでデモや政治的発言も激しく行う傾向があるものですが、米国、欧州、日本どの地域をみても若い人の政治的関心は薄くなり、政治的活動は減ってきているのです。

民主主義も仮に自分たちの主張が反映されない制度なのであれば、その存在価値を疑うのもやむを得ないかもしれません。民主主義自体は自分たちの目的を達成するためのシステムであり、その手段でなければ、「何のための誰のための民主主義か?」ということでしょう。

かような背景を基に、人々は独裁的な政治や軍の統治に魅力を感じるようになり、強権政治に対しても抵抗が薄くなってきた傾向があるようです。その傾向がやはり世論調査ではっきり出ているわけです。

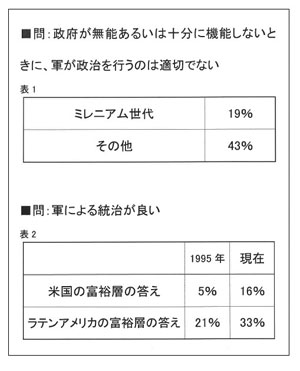

「政府が機能しないときに、軍が政治職務を引き継ぐのは適切でない」と強権的な軍政の出現に対しての問いには、ミレニアム世代においては19%の肯定回答という結果で、

【表1】【表2】 |

明らかにミレニアム世代は軍政に対して肯定的で軍政へのアレルギーがありません。この結果は【表1】として提示しておきます。

また驚くべきことに、ミレニアム世代だけでなく、米国の富裕層、並びにラテンアメリカの富裕層を対象にした問いに対しても軍政に対しての見方が肯定的になりつつあるのです。普通、米国の富裕層などは軍政など絶対的に否定するように思われますが、世論調査では逆の結果が出ています。【表2】として出しておきますが、世論調査によれば「軍による統治が良い」とする米国の富裕層の答えは1995年当時5%の人が肯定的だったのですが、現在は16%の人が肯定的と軍による統治を広く受け入れるような世論が増えているのです。政情が安定しないラテンアメリカの富裕層では1995年当時は21%の人が軍政に肯定的でしたが、現在は33%まで拡大中です。富裕層などは米国でもラテンアメリカでも軍による強権政治など絶対反対と思われますが、結果は逆で、実は軍による統治を望む人が年々拡大しているのです。

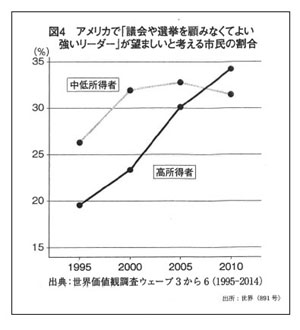

【図4】 |

次に【図4】で米国において「議会や選挙を顧みなくてよい強いリーダーが望ましい」と思う人の割合を高所得者層と中低所得者層で見ていくと、これも驚くべき結果が出ています。普通は現状に不満を持つ中低所得者が体制変化を求めて強い強権的なリーダーを求めるように思いますが、結果は逆で、高所得者の方が強権的なリーダーを求めている、という調査結果が出ています。これも時代の経過と共に特に高所得者層において強権的なリーダーを求める傾向が顕著に高まっているのです。この割合は1995年の24%から現在は32%まで確実に増え続けています。

体制擁護派が高所得者層と思いがちですが、実は民主主義においては多くの場合歴史的にみて、高所得者層から低所得者層へ税金を通して相当の額が寄与されています。社会を安定化させるために所得の再配分が行われるわけです。これらが行き過ぎと感じれば高所得者層が現在の民主主義というシステムについて懐疑的になるのも当然かもしれません。いわばエリート達も民主主義に対しての不満や疑念が出てきているというわけです。

●今後、民主主義はどうなる

論文は一連の世論調査の結果を基にして、民主主義が危機的な状況になりつつある現状に警鐘を鳴らしています。「民主主義の国で暮らす市民は、実はその制度に不満を募らせ、民主主義における伝統的な制度や規範を捨て去ることに抵抗がなくなりつつあり、もはや民主主義に代わる統治制度に魅力を感じるようになってきている」としています。民主主義は当然であり、歴史的にみて唯一の正当な統治体制と信じられ、人々に受け入れられてきました。ところが今や民主主義は多くの人々のニーズや不満に答えられていないのです。

昨年、英国においてはブレグジット、すなわちEU離脱という驚くべき選択がなされました。それに続いて米国ではトランプ氏当選というこれも世界を驚愕させる選択がなされたのです。一連の流れはこのコラムで指摘してきた、人々の溜まりに溜まった不満や民主主義体制に対しての疑念も背景にあるでしょう。トランプ氏は「メディアは国民の敵だ」として気に入らないマスコミはシャットアウトしてマスコミと全面対決となっています。

これに対してワシントンポストは民主主義の危機を訴え、「暗闇の中で民主主義は死ぬ」と警鐘を鳴らしています。ニューヨークタイムズは「真実が攻撃されている」として新聞に全面広告を出し「真実、それはかつてないほど重要だ」と強調しています。まさに一連の流れは強権的な政治と従来のマスコミの全面対決で、時代の流れを考えると起こるべくして起こってきた歴史の必然かもしれません。

我々は「いったい民主主義は生き残れるのか?

という根源的な問題に対峙してきたようです。

| 17/12 | |

| 17/11 | |

| 17/10 | |

| 17/09 | |

| 17/08 | |

| 17/07 | |

| 17/06 | |

| 17/05 | |

| 17/04 | |

| 17/03 | |

| 17/02 | |

| 17/01 |

| 25/12 | |

| 25/11 | |

| 25/10 | |

| 25/09 | |

| 25/08 | |

| 25/07 | |

| 25/06 | |

| 25/05 | |

| 25/04 | |

| 25/03 | |

| 25/02 | |

| 25/01 | |

| 24/12 | |

| 24/11 | |

| 24/10 | |

| 24/09 | |

| 24/08 | |

| 24/07 | |

| 24/06 | |

| 24/05 | |

| 24/04 | |

| 24/03 | |

| 24/02 | |

| 24/01 | |

| 過去年 | |

★『大恐慌入門』

(2008年12月、徳間書店刊)に引き続き、『恐慌第2幕』

(ゴマブックス刊)が2009年5月に発売。その後 家族で読めるファミリーブックシリーズ『日本人を直撃する大恐慌』

(飛鳥新社刊)が同年5月30日に発売。さらに2009年11月には、船井幸雄と朝倉氏の共著『すでに世界は恐慌に突入した』

(ビジネス社刊)が発売され、2010年2月『裏読み日本経済』

(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』

(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』

(幻冬舎)を、2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』

(徳間書店)を発売、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』

(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』

(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』

(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』

(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』

(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』

(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』

を発売、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』

(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』

(2016年10月 徳間書店刊)がある。

★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/

★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/

経済アナリスト。

株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。

実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。

著書『大恐慌入門』

経済アナリスト。

株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。

実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。

著書『大恐慌入門』(2008年12月、徳間書店刊)がアマゾンランキング第4位を記録し、2009年5月には新刊『恐慌第2幕』

(ゴマブックス刊)および『日本人を直撃する大恐慌』

(飛鳥新社刊)を発売。2009年11月に舩井幸雄との初の共著『すでに世界は恐慌に突入した』

(ビジネス社刊)、2010年2月『裏読み日本経済』

(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』

(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』

(幻冬舎)を発売。2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』

(徳間書店)を、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』

(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』

(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』

(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』

(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』

(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』

(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』

、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』

(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』

(2016年10月 徳間書店刊)がある。

★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/

★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/